长征中的衡阳人之朱旭:13岁参加革命,参加过腊子口战役

朱旭,江西赣县人,1917年2月出生,1930年5月参加中国工农红军,1937年7月加入中国共产党,曾参加长征、抗日战争、解放战争,建国后长期在军队工作,曾担任衡阳军分区副司令员等职。1970年离休,2014年10月19日在衡阳逝世,享年98岁。

两年前,在衡阳的最后一位老红军逝世,享年98岁,他就是朱旭。

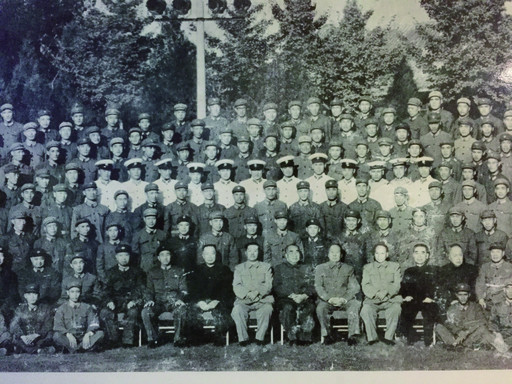

▲1963年10月4日,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等中央领导同志接见中国人民解放军和公安部队国庆观礼代表时合影(部分),三排(自下往上)左四就是朱旭。

朱旭是江西赣县人,作为土地革命的受益人,他16岁便参加了中国工农红军,保卫革命果实,长征中被编入红一方面军,靠双腿走过两万五千里,途中各种艰难险阻都没能让他和战友倒下,因为作为红军的他们,内心有坚定的信仰,而且为此时刻准备着牺牲。

★出生在根据地,16岁参加红军★

10月18日下午,记者走进衡阳警备区干休所,这里有一栋三层小楼,曾经住着走过两万五千里长征的老红军,被誉为“红军楼”。

两年前的10月19日,曾住在红军楼的二楼老红军朱旭逝世。虽然已听不到老人亲口述说那段可歌可泣的长征历史细节,所幸的是,他生前留下了一些宝贵的长征回忆笔录。

1917年2月,朱旭出生在江西赣县一个农民家庭。毛泽东、朱德到赣南地区开辟了赣南根据地,建立了中华苏维埃共和国临时中央政府,让曾经的白区变成了红区。经过土地革命,当地农民分得了田地,翻身做主人,朱旭家也一样。

1930年,深受革命思想影响的朱旭,虽然只有十三岁,但他已到苏区工作,1931年加入团组织,1933年光荣参加中国工农红军。

在其留下的笔录中,朱旭记录下了那个改变他一生的选择:要当红军,必须符合政治条件——要选好人,热爱劳动,家庭出身好的人,干过坏事,出身不好的人不要。首先要去参加红军组织的群众大会,开会第一项是学唱革命歌曲,随后是领导发表动员讲话,最后才是报名。

报名后,要经群众大会逐一表决通过,群众举手同意的,就算是通过。“喊我的名字时,我的心跳好快,担心大家不举手。”当看到大家都举手时,朱旭不知道有多高兴,并上台表决心,“要干革命,扫除一切害人虫。”

★处境极度恶劣,红军战士仍严守纪律★

入伍后,朱旭被编入中国工农红军第十五师,部队给他发了两套灰土布军装,一顶斗篷,一根大麻绳。这个师又称为少共国际师,因为队伍成员平均年龄不足18岁,长征后改编入红一方面军。

入伍一年后,朱旭随中央红军从江西省瑞金出发,踏上了两万五千里的长征路。

“我们从福建西部打了胜仗回来,就开始了长征。”朱旭回忆,晚上行军多,每天都有敌军飞机在头上转,丢炸弹,俯冲扫射,后面有国民党的一个军在追赶。

朱旭所在的部队系先头部队,几乎每天都有仗打。当时在江西境内,红军部队的子弹少,武器装备差,给养很困难。“要靠打胜仗,夺取敌人的武器来装备自己。”

江西境内,他所属部队带的食物是炒米干粮、红薯丝,后来干粮吃完了,吃了上顿愁下顿。由于国民党经济封锁,吃盐都很困难,一块光洋只能买三斤盐,部队根本没有盐吃。

等出了江西,形势更加严峻。因为不是革命根据地,很多群众不认识红军,没有群众的支持,买到什么吃什么,买不到就饿肚皮。

贵州、四川有很多少数民族,因国民党反动派造谣污蔑,刚开始,一些少数民族同胞分不清红军和白军,得知红军要来,他们便跑了,躲起来。“我们买了一些东西,就要把钱留下,写明红军买了他们多少东西,给了多少钱,请他们回来收下。”

等红军离开后,躲避的群众回来,看到了留下的钱物,很是感动,逐步认清了红军和白军的区别。有时红军重返时,当地的少数民族不跑了,主动接近红军,知道红军打仗是为了人民,一些少数民族青壮年还参加了红军,补充了力量。

他们从少数民族同胞买来的荞麦、包谷,做成荞麦粑粑、包谷炒米。

长征途中一般没有固定的开饭时间,有时刚坐下来吃饭,敌人的炮弹、子弹就打到红军的饭锅里,战士们就要赶快转移行军或准备战斗。“多数情况下是一边行军,一边抓一把炒米吃。”

朱旭回忆,行军至乌江边,红军将领做渡江动员。乌江江面虽小,但水深流急,又没有渡船,前头工兵部队搭了竹排,早晨下了大雨,红军飞快地渡过乌江,歼灭了全部守军。

过江后,他们来了个急行军,这时敌人的部队也渡过了乌江,趁运动之敌,立足不稳,出其不意,攻其不备,来了个回马枪。经过一番激烈战斗,消灭了敌军。

在强渡金沙江时,由于这里是少数民族聚居的地方,供应困难。没有大路,只有小路,可是红军连小路都不能走,怕暴露了军事目标。只能走羊肠小道,路非常难走,石头多,荆棘遍地,很多战士的衣服、袜子都被枝桠刮破,膝盖以下的袜子只剩下几块布条,不少人的草鞋穿破了,没有草鞋穿,光着脚行军,到处是伤口。

这时已近冬天,只有少数同志有棉衣,多数人是穿几件单衣或夹衣御寒,晚上加盖一件雨衣。实在太冷了,就用头上戴的斗篷烤火取暖。“火烤胸前暖,风吹背后寒。”有时没有柴火烤,大家就紧挨在一起,或用蹦跳的方式取暖。能喊,刮伤了也不能叫,这一切都是为了保守军事秘密,不让敌人知道红军的行踪。

晚上行军,每个人都用一根棍子探路,不能点火,不能发出声音,不能掉队,跌倒了不能喊,刮花了也不能叫,这一切都是为了保守军事秘密,不让敌人知道红军的行踪。

金沙江对岸附近有座县城,驻扎着国民党部队,朱旭所在部队把马栓在木板上横渡金沙江,歼灭了守敌。“我们属于先头部队,很紧张,过江后继续往前赶,给后续部队让路。”

过了金沙江,他和战友休息了两天,接着准备强渡大渡河、飞夺泸定桥。这时天气很冷,经常下大雨,他们一行军或打起战来,浑身又冒汗,汗水雨水侵蚀了衣服,都有些腐烂了,抓痒的时候,能把棉衣上的棉花一块块抓下来。

这时部队的余粮很少,吃饭时规定每人只能吃一洋瓷碗。“大家都自觉遵守,好留些粮食等打仗时再吃,以便更好地消灭敌人。”

“人穷困潦倒之时,为了生存会挑战底线,但是红军守住了底线。”朱旭在回忆录中这样写道。

大渡河畔,少数民族种了很多包谷、红薯。“非常馋人,可是即使肚子再饿,我们也自觉遵守三大纪律八项注意,不摘群众的包谷,不挖群众的红薯吃。”

反动派造谣说,红军不但抢东西,还抢女人,红军用实际行动戳穿了敌人散布的谣言,教育和争取了群众。

朱旭记录:过大渡河时,下着大雨,老百姓的房子少,红军不能住,只有电台的通讯员和卫生部的才能住,他们的衣服全部被雨淋湿。部队行动神速,出乎敌人意料,十八个勇士飞夺泸定桥。“没有不怕死的精神是过不了铁索桥的。”

大渡河之后,是过雪山草地,更为凶险的天堑。“由于草地属于沼泽地带,稍有不慎,人就会陷进去,而且救都来不及,很多同志牺牲在这里。”

腊子口是一个在长征中具有标志性意义的地方。朱旭所在营部负责打天险腊子口,他们全部是轻装前进,敌人也增派了一个营守卫。头一天下大雨,第二天清早就出发,雾很大,伸手不见五指。这也是长征途中最后一个大战,最后红军取得胜利,顺利到达陕北。

★心怀坚定信仰,时刻准备牺牲★

朱旭总结长征时这样说,两万五千里的长征中,红军不仅要和阶级敌人斗,还要和恶劣的自然环境斗,战斗频繁,物质生活困难,伤亡较大,但是红军总是打不垮,拖不烂,因为我们都是翻身的农民,在土地革命中分了田地。我们为了保卫胜利果实而参军参战。入伍后受到了党的教育,阶级斗争的觉悟不断提高,知道为了穷苦人民的翻身、解放,为了保卫土地革命的胜利果实,而拿起枪杆子去战斗。“战斗再频繁,条件再差,生活再艰苦,都动摇不了我们的坚强信念。”

长征中牺牲了很多同志,朱旭和战友对牺牲的同志发誓:“安息吧,我们一定替你报仇,完成你未完成的革命事业。”接过战友手中的枪,满怀对敌人的刻骨仇恨投入战斗。

“我们时刻准备着牺牲自己,尽管我们也有家庭,也有父母、兄弟、姐妹。远离家乡,有时也想他们。”朱旭在回忆录中说:我们都知道如果不消灭反动派,我们就不能活下去,就不能过上好日子。现在自己吃点苦,是为了解放人民,使全国人民过上幸福的生活,这样一想,就不感到苦和累。红军之所以打不垮、拖不烂,不怕苦,不怕死,是因为红军战士有自觉的纪律,有正确的人生观、生死观和苦乐观,明确为谁扛枪,为谁打仗。

- 热点排行

- 精品推荐

衡阳党史馆

衡阳党史馆

2021-04-23

2021-04-23